Sahabat Nabi Yang Tajir & Dermawan

September 22, 2025

5 Sumber Uang

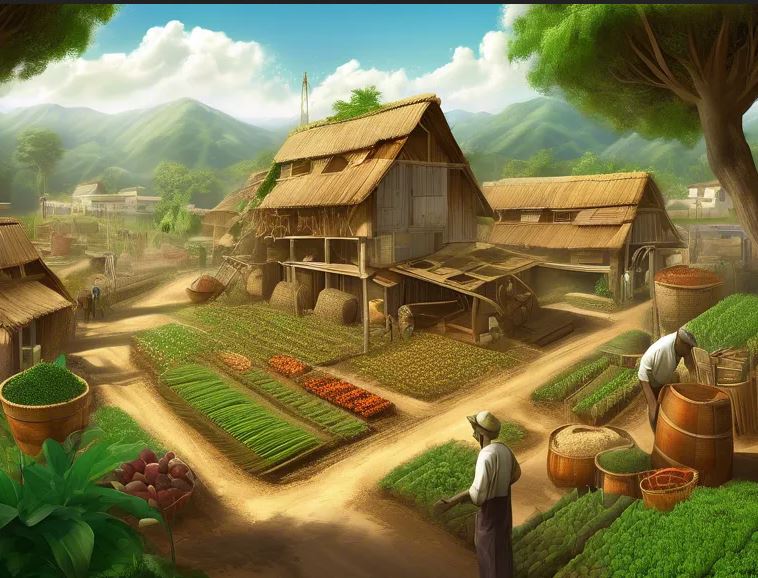

September 24, 2025Dahulu kala, leluhur kita hidup damai di desa. Mereka bercocok tanam, memelihara ikan di empang atau ayam di kolong rumah, dan berkebun bersama. Mereka yang tinggal di bibir pantai juga mudah mencari ikan untuk lauk atau barter dengan kebutuhan pokok lainnya. Menikah pun bisa kapan saja, terutama bagi para jomblo.

Resepsi sederhana, urunan lauk seluruh warga desa. Membangun rumah dilakukan dengan gotong royong. Kebutuhan papan, pangan, dan sandang semuanya terpenuhi tanpa rasa khawatir. Tidak ada pertanyaan besok masih bisa makan atau tidak. Anak-anak bermain di halaman, berlarian, bermain petak umpet, berinteraksi, dan mengaji bersama di langgar tanpa gadget. Badan sehat, jiwa kuat. Tentu tidak semua desa seindah itu, tapi inilah gambaran ideal desa yang berdaulat. Bukan semata fisik, tetapi cara hidupnya.

Hingga suatu saat listrik masuk. Dari televisi, masyarakat desa melihat kehidupan kota yang tampak megah: keren, bersih, tidak belepotan tanah, dan tidak perlu panas-panasan bercocok tanam. Saat lebaran, para perantau pulang kampung membawa cerita tentang lowongan kerja di kota. “Bro, enakan kerja di pabrik daripada jadi petani nyangkul tanah. Duitnya bisa buat beli HP, TV, kulkas, dan motor.”

Akhirnya, berbondong-bondonglah mereka ke kota. Tinggal di rumah petak, berbagi dengan kawan buruh lain. Saat gajian, uang mengalir seperti talang air, langsung habis untuk cicilan motor, HP, pakaian, dan impian lainnya. Lembur sudah biasa demi menutup kekurangan. Libur hanya sehari seminggu, dipakai untuk mencuci, tidur ekstra, atau sekadar scroll media sosial. Modern? Ya. Merdeka? Tidak.

Menarik Untuk Dibaca : Strategi Gila Meta AI

Tahun demi tahun berjalan. Alhamdulillah, bisa membeli rumah susun dan beranak-pinak. Namun, anak-anak bermain di mana? Keluar rumah langsung jalan raya. Rumah di pinggir jalan dianggap strategis, tapi lahan bermain terbatas. Akhirnya, anak-anak diberi HP agar tidak ribut. Mereka bahkan mungkin tidak tahu apa itu kasti atau petak umpet. Sekat-sekat rumah membentuk individualisme.

Tetangga meninggal pun tidak ada yang peduli. Orang dibegal malah direkam untuk konten. Yang penting viral. Hidup terjebak rutinitas pabrik dari pagi hingga malam. Pabrik maklun dari brand global. Ketika ekonomi global menurun, pabrik lokal kena imbas, banyak yang tutup, PHK merajalela, dan pengangguran meningkat.

Lalu ada yang bertanya: kenapa tidak balik ke desa saja? Ternak dan tani lagi. Namun, lahannya sudah jadi pabrik dan perumahan. Sungai tercemar limbah. Desa tidak seperti dulu lagi. Beli tanah bisa, membangun rumah sulit. Gotong royong sudah hilang. Bertani pun tidak bisa karena tidak punya ilmu dan skill. Kalaupun ada, pupuknya mahal dan kimia. Saat panen, harga ditekan tengkulak hingga merugi. Hidup makin terdesak.

Apakah ini berarti menolak industrialisasi? Tidak sepenuhnya, tapi mayoritas industrialisasi yang tidak hijau memang membawa dampak buruk. Industrialisasi mendorong konsumerisme dan materialisme. Industrialisasi juga memicu urbanisasi, mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri, hunian buruh, dan area komersial. Akibatnya, ada dua masalah besar: berkurangnya lahan pertanian dan menurunnya jumlah petani muda. Mayoritas petani kini berusia di atas 55 tahun.

Padahal, pertanian tetap perlu teknologi agar hasilnya lebih murah, mudah, dan cepat. Kalau urbanisasi tidak bisa dibendung, setidaknya lahan pertanian harus dipertahankan. Menurunnya jumlah petani bisa diatasi dengan teknologi pertanian yang efisien. Kurangnya minat pemuda bertani juga dipengaruhi minimnya penghasilan akibat tengkulak.

Solusinya? Bisa dengan koperasi desa atau BUMDes sebagai off-taker. Harga diambil koperasi, bukan tengkulak. Selain teknologi, diterapkan juga sistem pertanian terpadu—pertanian, peternakan, dan perikanan organik yang saling melengkapi. Dengan begitu tercipta simbiosis mutualisme ekosistem tanpa harus membeli pupuk kimia dari luar.

Membangun ekosistem memerlukan sistem dan regulasi. Misalnya, regulasi belanja bahan pokok di lokal dengan sistem reward dan punishment. Tanpa itu, ketaatan sulit terwujud. Contohnya, pendidikan dan kesehatan gratis dengan syarat konsumsi makanan organik.

Jika makan non-organik, obatnya farmasi. Selain itu, ada kontrol sosial: tidak belanja di warung desa kena sanksi sosial. Bahkan bisa juga tidak mendapat SHU dari koperasi jika tidak mendukung perputaran ekonomi lokal. Ini bukan soal memaksa, tapi membangun kesadaran bersama. Jika desa ingin maju, semua harus kompak menjaga perputaran uang.

Terdengar ribet? Sebetulnya tidak. Bisa dilakukan bertahap. Bahkan kini sedang dikembangkan aplikasinya, meski tetap butuh masukan dan bantuan. Bagaimana dengan pendanaan? Jika regulasi berjalan, uang akan berputar di desa, devisa keluar mengecil, dan penduduk makin makmur. Kalau masih kurang, surplus bisa dijual ke kota atau ditarik dari wisata desa. Untuk modal awal bisa menggunakan dana CSR/TJSL atau ZIS, tentu sesuai aturan. Semua diarahkan untuk membangun ekosistem desa mandiri.

Ekosistem desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri—sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, energi, dan rohani dengan kekuatan lokal. Jika desa sudah mampu menarik devisa dari luar, hasil BUMDes bisa dipakai untuk insentif petani. Karena profesi petani adalah fardhu kifayah, maka mereka harus mendapat penghargaan lebih.

Kalau Anda punya lahan di desa, rawatlah. Kalau Anda penggiat desa, mari berkolaborasi. Kalau Anda pemuda, mari belajar bertani lagi. Tidak perlu menunggu tua untuk kembali ke desa. Saya juga ingin pindah ke desa. Bagaimana dengan Anda? Yuk, slow living together.

Menarik Untuk Ditonton : Cara Menghitung BEP dan Target Omset !